この記事は、接続詞の用法の解説記事です。

今回解説する接続詞は、言い換えの接続詞である「つまり」「すなわち」「要するに」の3つです。

「つまり」「すなわち」「要するに」は全て言い換えの接続詞ですが、それぞれの接続詞が果たす役割は少しずつ異なっています。

この記事では、つまり/すなわち/要するにの意味と効果の違い、使い分けについてご紹介したいと思います。

この記事は、以下のようなお悩みを解決します。

この記事で解決できるお悩み

- つまり/すなわち/要するに のそれぞれの意味の違いを知りたい!

- つまり/すなわち/要するに を使用したときの効果を知りたい!

- つまり/すなわち/要するに の使い分けについて知りたい!

- つまり/すなわち/要するに を利用するときの注意点を知りたい!

- 目上の人に対して使用するのが失礼なのか、フォーマルな場で用いても良い表現なのかを知りたい!

「つまり」「すなわち」「要するに」の意味・使い方は?例文付きで解説

「つまり」の使い方は?

「つまり」は、『後続文は、前文(または直前の語句)を言い換えたものです』という事を、読み手にあらかじめ伝えるための接続詞です。

今まで説明したことの内容を、読み手に分かりやすい表現に言い換える時に使います。

「つまり」の例文

1〜3が「前文の言い換え」のパターン、4〜5が「直前の語句の言い換え」のパターンです。

- 私が東京に越してきてから暫く経ちますが、雪を見たのは今日が初めてです。つまり、東京で雪が降るというのはとても珍しいことです。

- 教授から呼び出され、「あと一回でも休んだら、この授業の単位はあげないよ」と言われた。この授業は必修なので、単位を落とすわけにはいかない。つまり、今日以降は絶対に遅刻してはいけないということだ。

- スケジュールが遅れ、一時はどうなることかと思いましたが、皆さまの追い上げによって、何とか納期に納期に間に合わせることができました。つまり、本プロジェクトが成功を収めたのは、皆様のご尽力のおかげです。

- 私の息子は、毎日6時間、つまり一日のうちの1/4の時間をゲームに費やしている。

- 彼女は、私の姉の妹、つまり私の姪にあたる。

「つまり」の効果は?

効果その①

話している途中で、本筋から逸れるときがあると思います。例え話をしたり、突然昔語りをしてしまったり。

話し手の頭の中では、話の本筋と脱線した話が繋がっていますので、何の違和感も感じずに話せるでしょう。

しかし、聞き手の頭の中では、話の本筋と脱線した話は繋がっていません。

本筋と違う話をされると、話を聞く側としては

この話、今までの話と何の関係があったんだろう…

と思い、混乱してしまいます。

こうした時には、「つまり」が使用されます。

「つまり」の後続文で、”今まで話していたことのまとめ”を聞き手に伝えることにより、今までの話で何を伝えたかったのかを示すことができます。

(今までの話で何が伝えたかったかと言うと、)つまり、…(…という事です)

といったように、後続文によって今までの話をまとめることで、聞き手の頭の中でも、話の本筋と脱線した話を繋ぐことができます。

「つまり」には、話が本筋から逸れたときに、読み手の意識を本筋に戻すという効果がある。

効果その②

一生懸命話しても、聞き手に話の本質が伝わらないことがあります。

きっと、話したり書いたりしているときに、(あれ、もしかして伝わってない…?!)と思った経験があると思います。

結局、何が言いたいのかな…

もしかして、こちらの意図が伝わってないかも…?!

こうした時に、「つまり」を用いて今までの話をまとめると、聞き手は

今までの話は、こういうことだったのか!

と、納得することができます。

「つまり」という接続詞を入れずに話を纏めても、聞き手が話を理解できていないときは「前文の纏めである」ことが伝わりません。

「つまり」を入れることにより、今までの話の纏めであることを読み手に明示できるため、読み手の理解度を高めることができるのです。

「つまり」には、読み手に「これから話すことは前文の纏めである」ということを明示する効果がある。

「すなわち」の使い方は?

- 前文(または直前の語句)を別の表現で表すとき(≒つまり)

- 前文(または直前の語句)と、後に続く文とが、全く同じものであるとき(≒まさしく)

- 後に続く文が、直前の語句文章から当然導かれる結論であるとき(≒そうすれば)

「すなわち」の例文

1〜3が「別の表現で表す」パターン、4が「全く同じものである」パターン、5が「当然導かれる結論である」パターンです。

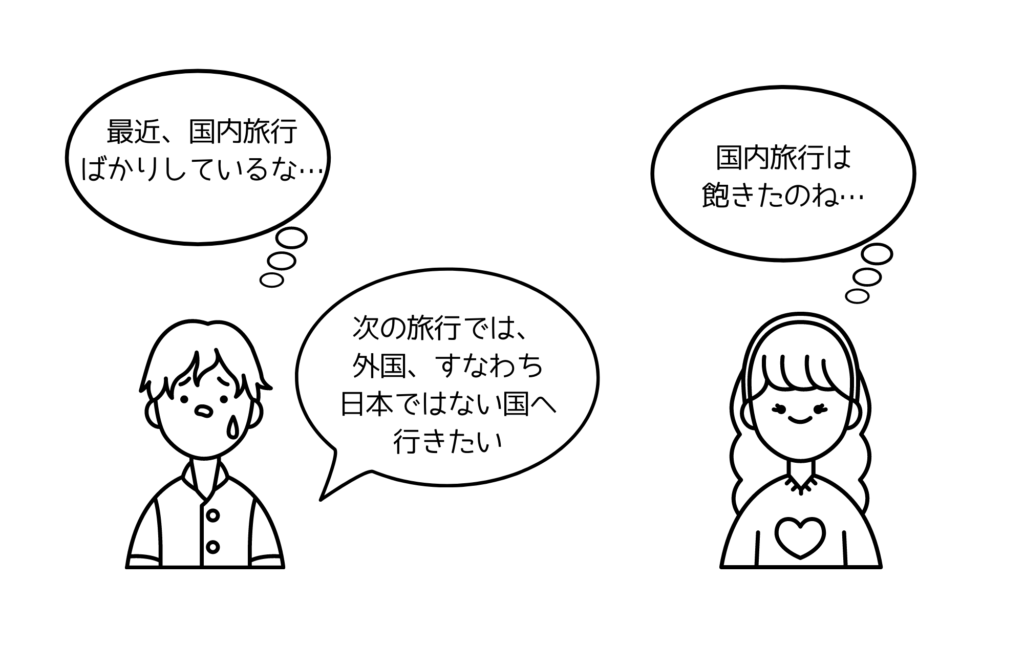

- 次の旅行では、外国、すなわち日本ではない国へ行きたい。

- 私は、宇都宮市、すなわち栃木県の県庁所在地に住んでいる。

- 筆者すなわち私の意見はこうだ。

- 1人暮らしを始めるという事は、すなわち、親に頼らずに自分で身の回りのことを出来るようにならなくてはならないということだ。

- 信じれば、すなわち夢は叶う。

「すなわち」の効果は?

効果その①

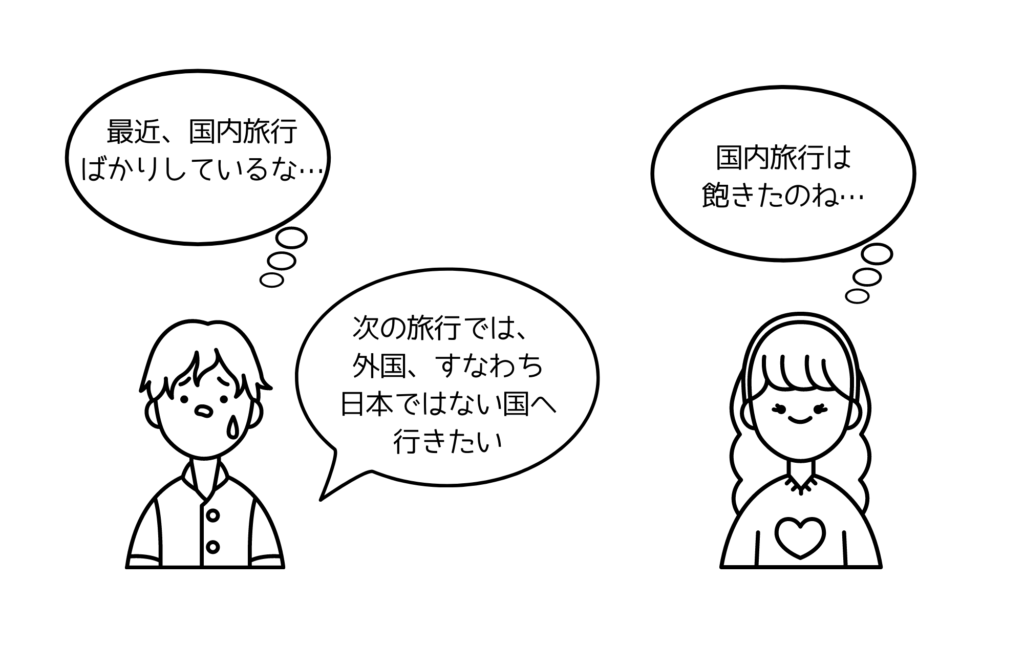

これは、1つ目の用法である「別の表現で表す」ときの効果です。

①の例文を使って、”言い換えた後の言葉を強調する”とはどういうことなのか、ご説明します。

次の旅行では、外国へ行きたい。

次の旅行では、外国、すなわち日本ではない国へ行きたい。

上記2つの発言を比較して、どう感じるでしょうか?

1つ目の発言では、「外国へ行きたい」事しか伝わってきません。

しかし、2つ目の発言では「外国」を「日本ではない国」と言い直すことによって、話し手が「日本ではない国に行きたい」と思っている事が強調されます。

「すなわち」を用いて説明し直す事で、話し手の伝えたいことを強調することができます。

効果その②

これは、2つ目の用法である「全く同じものである」ことを示すときの効果です。

1人暮らしを始めるという事は、すなわち、親に頼らずに自分で身の回りのことを出来るようにならなくてはならないということだ。

この例文では、「1人暮らしを始めること」=「親に頼らずに自分で身の回りのことを出来るようにならなくてはならないということ」であることを強調しています。

この用法で用いる「すなわち」は、「すなわち」を抜いても文章として成立することが特徴です。

「すなわち」を敢えて入れることにより、それまで説明した事と、続けて説明する事が同じだということを強調する事ができるのです。

この「すなわち」は、「まさに(まさしく)」のニュアンスを含んでいます。

「つまり」「すなわち」は、先行文の内容と、後続文の内容とが全く同じであることを強調します。

「要するに」の使い方は?

「要するに」は、『「要するに」の後に続ける文は、これまで書いたことの要約です』という事を、聞き手にあらかじめ伝えるための接続詞です。

したがって、「要するに」の後には、必ず話をまとめる文が置かれます。

ちなみに、「要するに」の類語として「要は」という表現があります。

「要は」は「要するに」を砕いた言い方であり、意味・用法は「要するに」と全く同じです。

「要するに」の例文

- 今月は既に40時間も残業しているが、とても納期に間に合いそうにない。要するに、納期の設定が無謀であったということだ。

- 彼女のことは、彼女がまだ小さい頃から知っているが、昔から皆に好かれていたなあ。小さい時から容姿端麗で、性格も良くて、頭も良いんだから、嫌われるわけがない。要するに、彼女は幼い頃から非の打ち所がない子なんだ。

- 彼女は、雑用を他人に任せる。しかし、その成果は必ず自分のものにしている。要するに、彼女はしたたかなのだ。

「要するに」の効果は?

「要するに」は、これまでの話の要点を簡潔に伝えたいときに効果的です。

単に今までの話を纏めて言い換えるのではなく、話し手の伝えたいこと(意見)を簡潔に伝えたいときには、「要するに」を用いると良いでしょう。

「要するに」という接続詞を聞けば、聞き手も後に続く文を注意して聞くようになるので、話し手の伝えたいこと(意見)をしっかりと聞き手に伝えることができます。

話の核心を突きたいとき等、「要するに」を使うことで、聞き手に要点だけを簡潔に伝えることができます。

「つまり」「すなわち」「要するに」の違いは?

「つまり」「すなわち」「要するに」は、全て言い換えの表現です。

では、それぞれの語には、どのような違いがあるのでしょうか。

これらの語の一番の違いは、後続文に書き手の主観がどれだけ含まれるかという点にあります。

「つまり」「すなわち」「要するに」は、後続文にどれだけ”話し手の主観”が含まれるかによって使い分けられる。

「客観性」の観点で考える「つまり」「すなわち」「要するに」の違い

では、「つまり」「すなわち」「要するに」の”書き手の主観が含まれる”割合はどのように異なるのでしょうか?

結論からお話しします。

| ←より客観的 | より主観的→ | |

|---|---|---|

| 「すなわち」 | 「つまり」 | 「要するに」 |

それぞれの用法を考えると、どうしてこの様な順序になるのかを理解することができます。

① すなわち について

まず、一番客観的な表現である「すなわち」から考えましょう。

「すなわち」は、前文(または直前の語句)と、後に続く文とが、全く同じものであることを表す接続詞です。

数学記号で喩えるならば「=(イコール)」のようなものです。

1+1=2 になることは、公然の事実であり、誰が計算しても同じ結果が得られます。

「すなわち」もこれと同じで、公然の事実である場合に使われます。

先行文と後続文が同じであるという解釈に、書き手の解釈が含まれていません。

客観的に見て等しい関係である時に、「すなわち」が使用されます。

② 要するに について

次に、一番話し手の主観を含む表現である「要するに」について検討します。

「要するに」は、前述したとおり、前文の要点を簡潔に伝えたいときに使用します。

「要するに」は「すなわち」と異なり、接続詞の前後の文が完全にイコールの関係である必要はありません。

「要するに」は、後続文で簡潔に要点が纏められていれば、完全にイコールの関係ではなくとも使用できます。

ここで、話の要点を決めるのは話し手です。話の要点というのはとても主観的なもので、話し手がどこを伝えたいかによって変化します。

前後の文が論理的に飛躍していたとしても、それが話し手が一番伝えたい要点であれば「要するに」を使用して説明することができます。

「要するに」は「すなわち」とは異なり、話し手の主観を多分に含む表現です。

③ つまり について

最後に、「つまり」について検討します。

「つまり」は、非常に広い使われ方をします。

まず、「すなわち」のように、単に前文を言い換えるだけの用法があります。

この場合は、「つまり」の前後の文に、書き手の主観が入る余地はありませんので、客観性が高いといえます。

では、前文を分かりやすくまとめて表現するときはどうでしょうか。

分かりやすく伝えるためには、必ず書き手の解釈・主観を含みます。

したがって、この場合の「つまり」は、書き手の主観・解釈が含まれる表現であるといえます。

前文を分かりやすくまとめるときの「つまり」には、話の核心をつくことまでは求められません。

あくまで、これまでの話の内容をまとめるときに使用します。

したがって、「要するに」よりは主観を含まない表現であるといえるでしょう。

「つまり」「すなわち」「要するに」はこうして使い分ける!

「つまり」「すなわち」「要するに」の中で、一番汎用性が高い表現は「つまり」です。

何故ならば、前述したように「すなわち」の様な意味でも用いることができますし、これまでの文を纏める場合にも用いることができるからです。

実際、「つまり」は多くの文章で使用されており、Yahooニュースで検索しても一番使用率が高くなっています※。

※2021/12/09調べ。つまり:43,276件、すなわち:6,435件、要するに:4,061件でした。

したがって、特に拘りがなく「言い換えの表現」を使用したいときには、「つまり」を使用することをオススメします。

「すなわち」は、別の表現で言い換えるニュアンスが「つまり」よりも強くなります。

したがって、「すなわち」は、「別の表現で言い換えただけで、前文と後続文の意味は同じ」であることを強調したいときに用いることをオススメします。

また、「話の核心はこれだ」ということを強調したい場合には、「つまり」より「要するに」を使うことをオススメします。

前文と後続文の意味は同じであることを強調したいとき…「すなわち」を使う

話の核心を話すことを強調したいとき…「要するに」を使う

特に拘りがなく、言い換えの表現を使いたいとき…「つまり」を使う

「つまり」「すなわち」「要するに」を使用するときの注意点

「つまり」「すなわち」「要するに」は非常に便利な接続詞ですが、使用するときには注意が必要です。

なぜならば、使い方を間違えると失礼にあたることもあるからです。

注意点① 相手の発言に対して「つまり」「要するに」を使用しない

他人の発言を、言い換えの表現で纏めることは控えた方が良いでしょう。

何故ならば、「発言が分かり難い」という嫌味だと捉えられてしまう可能性があるからです。

言い換えの表現は、これまでの話の内容を纏める表現です。

相手の発言の後に「つまり、〇〇ということですか?」「要するに、こういうことですよね?」と言い換えてしまうと、相手の話が分かりづらかったと遠回しに伝えている、と捉えられてしまう可能性があるのです。

したがって、相手の発言に対しては「つまり」「すなわち」「要するに」を使用しないのが無難であるといえます。

特に、上司などの目上の人には使用しないように注意しましょう。

相手に確認したり、念押しをしたりしたい時には、「〇〇という理解で宜しいでしょうか?」といった表現に言い換えると角が立ちにくいです。

注意点② 論文で「要するに」を使用するのは避けたほうが良い

「要するに」は、書き手の主観・解釈を多く含む表現です。

論文、特に理系論文では、論文全体に客観性が求められます。

自分の意見(考察)も、事実に基づいて出来るだけ客観的に書く必要があります。

したがって、主観を多く含む表現である「要するに」は使用しないのが無難です。

論文以外にも、ニュース記事や実験レポートなど、客観性が求められる文書においては、「要するに」は使用しないのが無難です。

使用してはいけないわけではありませんが、使用するときは主観的にならないように注意しましょう。

まとめ:つまり/すなわち/要するに はどう使い分ける?意味と効果の違いについて

最後に、今までご説明したことの要点をまとめます。

- 「つまり」は、前文を別の表現で言い換えるとき、前文をわかりやすく纏めるときに使う。

- 「すなわち」は、前文を別の表現で言い換えるときに使う。=のようなニュアンスをもつ。

- 「要するに」は、前文を要約して言い換えるときに使う。

- つまり/すなわち/要するに は、後続文にどれだけ話し手の主観が含まれるかによって使い分ける。

- 一番汎用性が高い表現は「つまり」。特にこだわりがなく、言い換えの表現を使用したいときにオススメ。

- 前文と後続文が同じであることを強調したいときは「すなわち」を使用することがオススメ。

- 要約であることを強調したいときは「要するに」を使用することがオススメ。

如何でしたか。

つまり/すなわち/要するに の使い分けは細かい話ですが、接続詞をマスターすると文章のレベルを格段に上げることができます。

この記事が、少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

- 石黒圭(2008)「文章は接続詞で決まる」光文社新書

- 山口拓朗(2019)「文章が劇的にウマくなる「接続詞」」明日香出版社

- 山田忠雄ほか(2009)「新明解国語辞典(第6版)」三省堂